Auf dieser Seite finden Sie die bisher veröffentlichten Beiträge.

Noch ein seltener Anblick: Frauen in der Seefahrt (Symbolfoto: © iStock / Zero Creatives)

Immer mehr Reedereien setzen auf weibliche Crewmitglieder und gehen damit neue Wege in einer traditionell männlich dominierten Branche. Eine Stationsleiterin der Deutschen Seemannsmission blickt auf die Veränderungen, und drei Seefahrerinnen berichten von ihren Erfahrungen an Bord.

Reedereien gehen neue Wege

Hafnia ist ein Unternehmen, das auf Öltanker spezialisiert ist. Es hat im Rahmen eines Projekts die Crews dreier Tanker zu einem Anteil von mindestens 60 Prozent mit Frauen besetzt. An Bord eines der Schiffe sprach das Team der Deutschen Seemannsmission Le Havre mit dem kroatischen Chief Officer. Auf dem Tanker gab es sonst nur noch den Ersten Ingenieur aus Kroatien, der auch kurz vor der Ablösung durch eine Ingenieurin stand.

Die Seeleute an Bord stammen von drei Kontinenten, und „der Kapitän“ ist ebenfalls eine Frau. Auch bei der dänischen Reederei Torm gab es schon vor Jahren ein Projekt, bei dem ein Tanker unter Führung von Kapitänin Suneha Gadpande mit einer rein weiblichen Crew besetzt wurde. Und das dänische Logistikunternehmen Maersk hat die Richtlinie: Wo eine Seefrau an Bord ist, da muss immer eine zweite sein.

Auf Schiffen der griechischen Reederei Neptune Lines trafen Mitarbeitende der Deutschen Seemannsmission in Le Havre auf bis zu ein Drittel weibliche Besatzung an Bord, an Deck und im Maschinenraum. Auf einem Tanker mit deutscher Flagge traf ich vor einiger Zeit zwei Frauen, die noch in Ausbildung waren. Beide fühlten sich von ihren männlichen Kollegen unterstützt. Während ich von dem Torm-Projekt berichtete, kommentierte der Chief Officer: „Ha, dann war das ja ein unbemanntes Schiff.“

Alltägliche Herausforderungen beginnen schon bei der Passform der Arbeitsanzüge und enden beim überprotegierenden Kapitän, weil die Dritte ein „Weibsbild“ ist.

Immer noch ist der Frauenanteil unter den Seeleuten gering und macht nur etwa zwei Prozent aus. Hier kommen drei Frauen zu Wort, die aus ihrem Alltag an Bord und von ihren Erfahrungen im maritimen Sektor berichten.

Aufgezeichnet von Silvie Boyd, Stationsleiterin der Deutschen Seemannsmission in Le Havre

Eske Marie Schermer (22), Studentin aus Rostock

Ich studiere im fünften Semester Nautik, seit August 2022 bin ich NOA, Nautische Offiziersassistentin. Bereits während meiner Schulzeit entschied ich mich für die Seefahrt. Meine Familie hatte schon immer eine tiefe Verbundenheit zum Meer. Die Hälfte meiner Familie stammt von der Nordseeinsel Amrum, und wir verbringen viel Zeit auf und am Wasser. Jeder in meiner Familie liebt Segeln.

In meinen Ferien habe ich Segeltörns gemacht und den Sportbootführerschein erworben. Mein Großvater war Kapitän und erzählte mir von seinen Abenteuern auf dem Meer. Irgendwie der Klassiker, oder? Eine Menge Gründe, warum ich zur See wollte.

Natürlich gibt es Aufgaben und Arbeiten an Bord, bei denen wir physische Kraft und Stärke brauchen. Und ob man die hat oder nicht, hängt bei Frauen und Männern vom Körperbau ab.

Die größte alltägliche Herausforderung sind die Zweifel der Kollegen, ob man als Frau diesem Job gewachsen ist. Sie äußern es zwar nicht, aber von Zeit zu Zeit kann ich ihre Gedanken spüren. Die Herausforderung für mich besteht darin, mit der Wut darüber umzugehen.

Die Seefahrtschule selbst kann uns nicht auf die Gender-Realität vorbereiten, das können aber die Erfahrungen anderer Frauen, die schon wissen, was kommt. Vor allem sexuelle Themen und Fragen über private Dinge wie meine Beziehungen und meinen Körper sind tabu in Kontakt mit meinen Mannschaftskollegen.

Sexismus ist immer noch ein Problem in der Welt der Seeleute. Wir müssen die Arbeitsbedingungen für Frauen an Bord „normalisieren“. Mein schlimmster Vorfall war kürzlich der Anruf eines betrunkenen Besatzungsmitglieds mit der Frage, ob er in meine Kabine kommen könne. Ich legte auf und schloss meine Tür ab.

Auf den meisten meiner Reisen war ich die einzige Frau an Bord. Man muss selbstbewusst sein und Durchsetzungsvermögen haben. Aber die größte Herausforderung ist, mit bestimmten Situationen und Gedanken allein zu sein. Es muss nicht einmal etwas Ernstes sein, nur die kleinsten Gedanken.

Ich hatte bisher nur eine Reise mit einer anderen Frau, die ich sehr genossen habe. Wir können leicht Gespräche führen und Ideen untereinander austauschen, was mit männlichen Besatzungsmitgliedern weniger möglich ist. Wenn man nicht diese Frau an Bord hat, mit der man sich unterhalten kann, muss man es allein schaffen. Meiner Ansicht nach sollten Männer und Frauen in der Schifffahrt gleichberechtigt vertreten sein und eben nicht nur Männer und nicht nur Frauen zu einer Crew gehören.

Meine Botschaft an die Welt, an weibliche Seeleute und besonders an weibliche Azubis: Macht diesen Job, wenn ihr ihn machen wollt. Seid selbstbewusst und stark! Habt keine Angst vor der Männerdomäne in der Schifffahrt. Seid nicht schüchtern und zeigt den Jungs, wer ihr seid und dass ihr diese Arbeit genauso machen könnt!

Anrie D. Lim (27), Dritte Offizierin aus Cebu auf den Philippinen, ist seit 2016 meist auf Containerschiffen tätig

Es ist wichtig, sich einzugestehen, dass manchmal der Umgang mit schweren Gegenständen schwerfällt. Um Hilfe und Anleitung zu bitten, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein proaktiver Schritt, um sicher und effizient arbeiten zu können.

Ich sehe mir verschiedene Methoden der Unterstützung an und schaue nach dem geeignetsten Ansatz. Im Gespräch mit Kollegen hat sich gezeigt, dass dieses Problem weit verbreitet ist, was die Bedeutung der Teamarbeit an Bord unterstreicht.

Der Umgang mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten ist zweifellos einer der schwierigsten Aspekte des Daseins der Seeleute. Jeder Tag bringt unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen mit sich, die durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter auch die einzigartige Dynamik des Lebens auf See. Im Laufe der Tage ändert sich diese Dynamik weiter, was zu schwankenden Interaktionen innerhalb der Besatzung führt. Eine feste Haltung einzunehmen, persönliche Grenzen zu ziehen und sich durchzusetzen, wird so zu einer der größten Herausforderungen. Sich an dieses sich permanent verändernde Umfeld anzupassen und dabei sich selbst treu zu bleiben, erfordert ständige Selbsterkenntnis und Widerstandsfähigkeit und ist eine bedeutende Charakterprüfung für jeden auf See.

Es ist entmutigend zu sehen, wie Einzelne nach Gleichberechtigung „schreien“, um dann in Beschwerden und Widerstand zu verfallen, wenn sie mit persönlichen Unannehmlichkeiten konfrontiert werden. Konsequenz in unseren Überzeugungen und Handlungen ist der Schlüssel zur Förderung echter Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter.

Wenn ich eine Tochter hätte, müsste ich mich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass sie ebenfalls eine Karriere auf dem Meer anstrebt. Ehrlich gesagt würde ich diese Frage mit großer Vorsicht angehen, vielleicht sogar dazu neigen, ihr ganz davon abzuraten. Da ich das Leben an Bord aus erster Hand kenne, weiß ich um die immensen Herausforderungen, die es mit sich bringt. Das Leben auf See ist zwar edel in seinem Bestreben, die eigene Familie zu versorgen, geht aber oft auf Kosten der persönlichen Erfüllung und des Lebensgefühls.

Ich erinnere mich lebhaft an einen bestimmten Fall, bei dem ich auf einen solchen Widerstand stieß, dass ich mit großem Selbstbewusstsein reagieren musste. Ich sagte den Kollegen, dass sie schon einen höheren Dienstgrad bräuchten, um sich meinen Anweisungen widersetzen zu können. Diese Erfahrung unterstreicht den ständigen Kampf, meine Autorität und Professionalität zu bewahren und gleichzeitig geschlechtsspezifische Vorurteile in der maritimen Industrie zu bekämpfen. Ich würde gern an Bord eines Schiffes mit ausschließlich weiblicher Mannschaft arbeiten.

An alle, deren Angehörige auf See arbeiten: Schätzt und ehrt sie von ganzem Herzen. Erkennt die Opfer an, die sie bringen, um für eure Bedürfnisse und Wünsche zu sorgen. Ihr Engagement geht weit über das hinaus, was man auf den ersten Blick sieht, denn sie setzen sich unermüdlich für euer Wohlbefinden und euer Glück ein. Nehmt euch Zeit, euch regelmäßig bei ihnen zu melden, drückt eure Liebe und Wertschätzung aus und verbringt viel Zeit miteinander, wenn sie zu Hause sind.

Kader Tuncer (25), Dritte Offizierin auf einem Rohöltanker, aus Istanbul, Türkei

Ich wollte keinen Routinejob. Ein Beruf, in dem ich immer dynamisch bleiben und mich ständig weiterentwickeln und die Welt bereisen kann, passt besser zu meinem Charakter.

Die Universität lehrt die Studierenden, mit den Problemen umzugehen, denen sie begegnen werden. So gesehen hat mich die Hochschulausbildung zwar nicht auf die Realität des Berufs vorbereitet, aber sie hat mir beigebracht, Problemen strategisch und lösungsorientiert zu begegnen. An Bord ist jedes Thema, das zu Intimität führen könnte, ein Tabu. Es wird von den männlichen Mannschaftskollegen oft missverstanden. Ich folge keiner Ideologie, die Menschen in Gruppen einteilt. Von daher verstehe ich mich auch nicht als Feministin. Ich habe schon einmal als einziges weibliches Besatzungsmitglied gearbeitet, und es war keine Herausforderung für mich.

Ich ermutige jetzt sogar meine jüngere Schwester, zur See zu fahren. Ich glaube, dass die Dinge reibungsloser ablaufen würden bei einer rein weiblichen Besatzung, weil Frauen ihrem Job gegenüber loyaler sind. Es ist traurig, dass wir immer noch über Diskriminierung und deren Abbau sprechen. Es wäre wünschenswert, wenn sich jeder auf seine Arbeit konzentriert und sein Bestes gibt.

Diese Texte und Bilder wurden zuerst im „Lassen fallen Anker“ veröffentlicht, dem Magazin der Deutschen Seemannsmission. Mehr unter: https://seemannsmission.org/presse/lass-fallen-anker/

Radarbildschirm (© Symbolfoto: iStock /eugenesergeev)

Lara Marie Habedank (28) berichtet von ihrer Suche nach ihrem Traumberuf und wie sie ihn gefunden hat.

Oft werde ich auf meinen Werdegang in der maritimen Welt angesprochen. Das Interesse an unserem Job auf See führt mir immer wieder vor Augen, dass wir unsere Erfahrungen teilen sollten, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Arbeit der Seeleute für eine funktionierende Wirtschaft ist, und um zu zeigen, was ein Leben

auf See bedeutet.

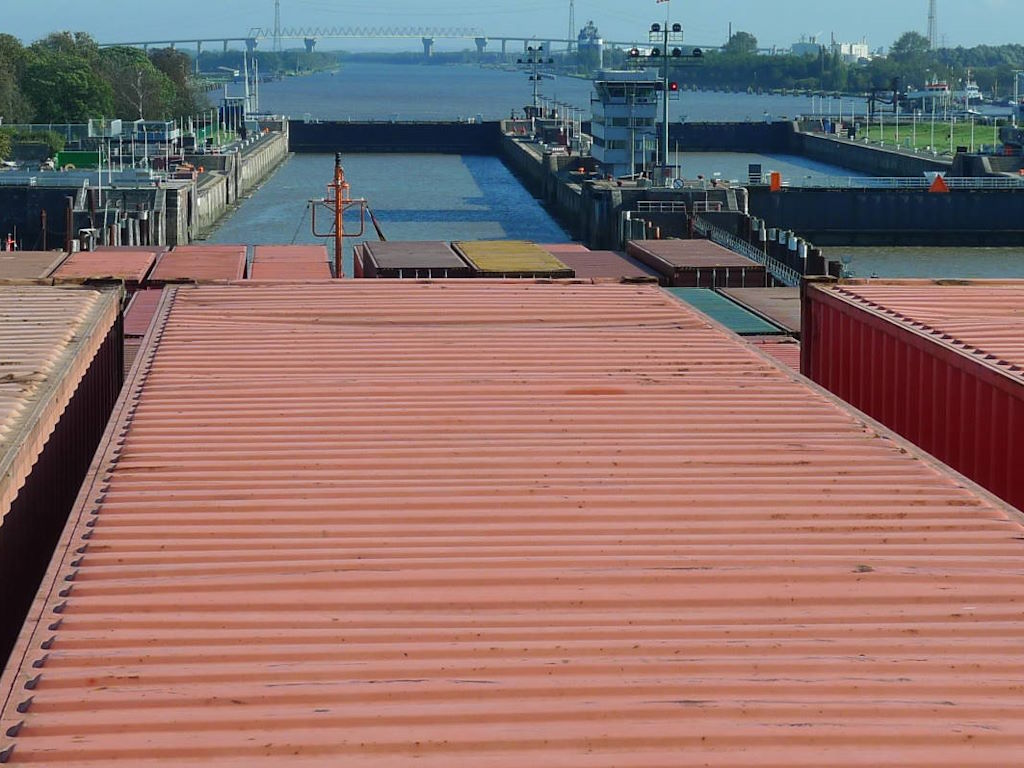

Nun aber erst einmal alles auf Anfang: Mein Name ist Lara Marie Habedank, ich bin 28 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Brunsbüttel. Mein Heimatort befindet sich direkt an der Elbe und an den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals. Die Nähe zur maritimen Welt war also immer vorhanden. Eine Vorstellung von einem Traumjob hatte ich lange nicht. Mir war aber klar, dass ich nach dem Abitur nicht sofort studieren wollte, weil ich gar nicht wusste, in welche Richtung es gehen sollte und ob ich das überhaupt schaffen würde. Im letzten Schuljahr habe ich gegoogelt, welche Ausbildungsberufe es gibt, die sich vielseitig gestalten lassen.

Interview mit Lara Marie Habedank (Englisch)

Am Ende habe ich mich für eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau bei der United Canal Agency (UCA) in Brunsbüttel entschieden. Und das würde ich genau so wieder tun. Die Ausbildung begann direkt im Schichtdienst, und auch an Wochenenden wurde gearbeitet, was eine gute Vorbereitung auf das Leben an Bord war. Die Schifffahrt hatte mein Interesse geweckt, und so konnte ich durch gute Leistungen die Ausbildung auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Durch die gewonnenen Einblicke und den ständigen Kontakt mit den Schiffen und deren Besatzungen hat sich mein nächster Karriereschritt entwickelt. Spätestens nach zwei Jahren Ausbildung war mir klar, dass es nun wohl Zeit wurde, meinen Heimathafen zu verlassen.

Die Ausbildung habe ich im Januar 2018 abgeschlossen. Eine Woche später fing ich als Nautische Offiziersassistentin (NOA) an Bord des Containerschiffes „Cap San Augustin“ an. Auch dort ging es direkt mit Schichtdienst und neuen Eindrücken weiter. Das Schiff ist knapp 330 Meter lang, 50 Meter breit und hat eine Container-Kapazität von 10 500 TEU – nach der Arbeit am Nord-Ostsee-Kanal nun also eine ganz neue Dimension. Schnell war mir klar: Die Arbeit an Bord ist hart, aber meine Kollegen sind nett. Das war schon mal die halbe Miete. In meinen sechseinhalb Monaten an Bord sind wir zwischen Nordeuropa und der Ostküste Südamerikas unterwegs gewesen, außerdem ging es ins Trockendock bei Blohm + Voss in Hamburg. Während der langen Zeit an Bord gab es einige Besatzungswechsel. Ich habe Freunde fürs Leben getroffen und Kollegen, die einfach Kollegen geblieben sind – das ist Teil jeder Reise.

Während ich noch an Bord war, haben meine Eltern mir eine Wohnung in Flensburg gemietet, da das Studium an der Hochschule Flensburg kurz nach dem Abmustern starten sollte. Das Studium am Maritimen Zentrum nahm seinen Lauf. Neben dem Studium habe ich als Werkstudentin circa 15 bis 20 Stunden pro Woche bei der Fördereederei Seetouristik (FRS) in den Bereichen „Fleet Management“ und „Health, Security, Environment & Quality“ gearbeitet. Das waren genau meine Themen und die perfekte Verknüpfung zwischen dem Job als Schifffahrtskauffrau und den Erfahrungen an Bord. Die Winter-Semesterferien habe ich immer an Bord verbracht. Dabei habe ich noch Fahrzeit auf einem Kreuzfahrtschiff und einer Schnellfähre gesammelt. Ein guter Überblick über die maritime Branche und die verschiedenen Schiffstypen war mir wichtig. Das Studium habe ich im Sommer 2021 abgeschlossen. Rückblickend kann ich auch dazu sagen: Die Entscheidung, nach Flensburg zu gehen, war goldrichtig.

Im Oktober 2021 ging es das erste Mal als Nautische Wachoffizierin für die Reederei Hapag-Lloyd auf große Fahrt. Trotz der Seefahrtszeit, die für das Studium erforderlich war, und der Übungsstunden im Schiffssimulator habe ich mich gefühlt, als sei ich ins kalte Wasser gestoßen worden. Schaffe ich das wirklich? Vom Studium direkt auf die Brücke, Manöverstation, Ladungswache und in die Zuständigkeit für die Sicherheitsausrüstung. Der Kollege, den ich abgelöst habe, hat mich super eingearbeitet, und die Ängste haben sich in Respekt verwandelt. Sowohl die gut eingespielte Besatzung als auch die Kapitänin haben dafür gesorgt, dass ich meine erste Reise als Offizierin erfolgreich absolviert habe. So ging es weiter von Schiff zu Schiff in die verschiedenen Fahrtgebiete.

Im Mai 2023 ging es für mich in eine Werft nach Südkorea, um die erste von zwölf Neubauten unserer Reederei abzuholen und mit in Dienst zu stellen. Was für eine Erfahrung! Die „Berlin Express“ ist 400 Meter lang, 60 Meter breit, hat eine maximale Container-Kapazität von 23 664 TEU und fährt mit einem 58 270 kW starken Dual-Fuel-Antrieb über die Weltmeere. Das waren wieder neue Dimensionen. Als Nautischer Wachoffizier oder Nautische Wachoffizierin hat man verschiedene Zuständigkeitsbereiche, die unterschiedliche Perspektiven auf das Schiff bieten. Meistens bin ich als Safety Deputy eingeteilt, wodurch ich neben der Brückenwache viel Zeit an Deck verbringe. Dabei geht es darum, die Sicherheitsausrüstung an Bord in Schuss zu halten.

Auf dem neuen Schiff musste erst einmal alles auf Basis der Vorgaben und Pläne eingerichtet, getestet und kontrolliert werden. Die Alternative zum Safety Officer ist der Aufgabenbereich des Navigation Officer. Dort ist man für die Routenplanung und das Equipment auf der Brücke verantwortlich. Unabhängig von beiden Aufgabenbereichen sind wir Wachoffiziere beim An- und Ablegen auf den Manöverstationen eingeteilt, um das Leinenhandling zu arrangieren. Im Hafen angekommen, geht es dann mit der Ladungswache weiter. Diese beinhaltet das Überwachen der Ladungsoperationen. Dazu gehören etwa das An- und Abschlagen sowie die Kontrolle der Reefer (Kühlcontainer), der Gefahrgutcontainer und – mit Fertigstellung – auch die Kontrolle von Twistlocks und Lashing. Darüber hinaus bin ich als Medical Officer gemeinsam mit dem Kapitän für das Bordhospital zuständig, denn Frachtschiffe haben normalerweise keinen Arzt an Bord. Sollten wir an Bord einen medizinischen Rat oder Hilfe benötigen, können wir mit den Ärzten von MEDICO Cuxhaven in Kontakt treten und weitere Maßnahmen besprechen.

Welche Herausforderungen die Seefahrt in den letzten Jahren und gegenwärtig zu bewältigen hatte und hat und inwieweit die Seeleute davon betroffen sind, kann ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Dennoch sollte man im Blick behalten, dass die weltpolitischen Geschehnisse großen Einfluss auf unseren Bordalltag, die Schifffahrt und die Weltwirtschaft haben. Nicht ohne Grund befinden wir uns gerade auf der knapp 11 800 Seemeilen langen Überfahrt von Singapur nach Rotterdam über das Kap der Guten Hoffnung.

Wenn ich auf die vergangenen neun Jahre zurückblicke, kann ich sagen, dass meine Pläne aufgegangen sind. So soll es weitergehen! Da muss ich wohl einmal meine Freunde und Freundinnen sowie meine Familie erwähnen, die viel Verständnis und Unterstützung während meiner Abwesenheiten aufbringen. Die von mir gewünschte Vielseitigkeit meines Berufs erfüllt das Arbeitsleben an Bord in vielerlei Hinsicht. Jede Reise, jedes Schiff und jede Besatzung bringen neue Aufgaben, Herausforderungen, Schwerpunkte, Sichtweisen und Fahrtgebiete mit sich.

Unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen möchte ich mit auf den Weg geben, dass man in diesem Beruf richtig ist, wenn man vor allem Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen und Leidenschaft für den Beruf mitbringt. Die Jobbeschreibungen und die zu erfüllenden Aufgaben als Nautical Watch Officer sind natürlich geschlechtsunabhängig, genau wie die englischen Begriffe Seafarer und Captain. Wer seinen Job also entsprechend ausübt, wird meiner Erfahrung nach mit vollem Respekt behandelt. Da kann man auch erwähnen, dass wir nach Heuertarifvertrag bezahlt werden und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit garantiert ist.

Ahoi & beste Grüße

Lara

Auch interessant: Der „Hamburg Journal“-Beitrag „Nur wenige Frauen in der Seeschifffahrt“, in der Lara Marie Habedank vorgestellt wird.

Doppelte Frauenpower: Rebecca Holm und Martina Platte (Foto: Kenneth Ng, mit KI freigestellt)

Was anders ist, wenn Frauen an Bord kommen, um mit männlichen Seeleuten über Alltägliches oder über Beziehungsprobleme zu reden.

Von Stefanie Langos

Pastorin Rebecca Holm lebt seit zweieinhalb Jahren in Hongkong. Der Arbeitsplatz der Dänin ist der Hafen. Regelmäßig besucht die 31-Jährige Schiffe aus ihrer Heimat. Holm ist auch Pastorin für die dänische Gemeinde und Gefängnisseelsorgerin für ihre Landsleute. Sie arbeitet in einem ökumenischen Team im Mariners’ Club direkt an der Ausfahrt eines Terminals.

„Ich habe das Gefühl, es macht keinen Unterschied, ob man als Frau oder als Mann Bordbesuche macht. Für die Seeleute sind wir alle Seemannsmission, egal, ob wir von Mission to Seafarers, der Deutschen Seemannsmission, Stella Maris oder der dänischen Kirche kommen. Es ist wunderbar, weil wir die Früchte voneinander ernten können, weil es so eine lange Tradition hat.“ Die Seeleute träfen Holms Kollegen in einem anderen Land, und diese machten offenbar gute Arbeit. „Wenn sie uns treffen, sind sie positiv eingestellt. Ich denke dann: Ich hab’ dich noch nie getroffen, aber es ist gut, in dieser Tradition zu arbeiten“, sagt Holm begeistert. Holms Kollegin Martina Platte leitet seit 29 Jahren die Deutsche Seemannsmission in Hongkong. Jeden Dienstvormittag frühstücken die beiden mit den anderen Kollegen, die im Mariners’ Club arbeiten, der bei den Seeleuten schlicht als Blue House bekannt ist. Dann bringt sich das Team auf den neuesten Stand. Platte und Holm vertreten sich gegenseitig: „Wenn ich beschäftigt bin, aber für Seelsorge auf ein Schiff gerufen werde, kann ich Martina bitten, an Bord zugehen“, sagt Holm.

Rebecca Holm wollte nach ihrem Theologiestudium in die Welt hinaus und entschied sich für ein Assistenzjahr in der dänischen Seemannskirche in Singapur. Zurück in Dänemark sah sie die Stellenausschreibung der dänischen Seemannskirche in Hongkong und bewarb sich kurzerhand. „Ich hab’ gedacht, die nehmen mich ohnehin nicht, aber ich versuch’s, und es hat geklappt.“ Asien habe sie schon immer sehr interessiert. Und da ihr Freund in Singapur lebte, passte es damals einfach.

Martina Platte wiederum leitete vor Hongkong die Deutsche Seemannsmission in Rotterdam. „Als ich dort angefangen habe, waren schon drei bis vier Frauen im Team.“ Frauen, die Seeleute auf Schiffen besuchen? Kein großes Thema im Dienstalltag für Martina Platte. „Das Bild verändert sich. Bei Seeleuten, die mich kennen, gibt es längst keine Anmache mehr.

Es ist okay, es wird nicht mehr groß rumgeguckt.“ Auch ihre dänische Kollegin sieht darin kein Problem. „Ich bin meist auf Maersk-Schiffen, die haben sehr strenge Regeln, was das angeht. Frauen zu respektieren, das ist ein großer Deal, das müssen sie auf den Schiffen. Die Seeleute wissen, wenn sie mich anrühren würden, verlieren sie den Job.“ Diese Politik an Bord führe dazu, dass die Seeleute bei Selfies mit Rebecca Holm lieber ein bisschen mehr zur Seite rückten. „Damit es nicht so aussieht, als ob sie mir zu nahe kommen. Ich habe nie etwas Negatives erlebt.“ Wenn sie als Frau Schiffsbesuche mache, empfinde Holm das auch als einen Vorteil. Sie spüre großes Interesse der Besatzungen. „Ich bin eine blonde Europäerin, das interessiert besonders die Seefahrer, die nicht so häufig blonde Frauen sehen. Sie wollen gern mit mir reden. Wenn ich gefragt werde: ‚Hast du einen Freund?‘, antworte ich: ‚Ja, ich bin verheiratet.‘

Vor Antritt ihres Assistenzjahres in Singapur habe sie ihren Arbeitgeber gefragt, wo sie bei ihrer Arbeit mit den Seeleuten aufpassen müsse. „Das war nie ein Problem“, bekam Holm als Antwort. „Zur Sicherheit habe ich immer lange Hosen an. Ich würde kein Top tragen. Ich kleide mich immer dementsprechend, damit sich niemand unnötig aufregt.“

Pastorin Holm wurde einmal abends von einem Seemann angeschrieben, dem sie ihre Whatsapp-Nummer gegeben hatte, falls er Gesprächsbedarf haben sollte. Da der Seemann aber nur gelangweilt und mehr daran interessiert war, was sie machte, beendete sie den Chat schnell: „Ich hab’ gesagt: ‚Entschuldigung, es ist Feierabend. Du kannst dich melden, wenn wirklich etwas ist.‘“ Auch Martina Platte hat im anonymen Chat der Deutschen Seemannsmission für Seeleute, DSM Care, schon eine unangenehme Erfahrung mit anzüglichen Bemerkungen eines Seemanns gemacht. „Da hab’ ich mich ganz schnell aus dem Chat verabschiedet.“

Beide erleben Begegnungen mit Seeleuten insgesamt als angenehm. Holm: „Wenn ich zum Abendessen eingeladen werde, sagen sie mir: ‚Weil du gekommen bist, habe ich ein Bad genommen.‘ Ihre deutsche Kollegin ergänzt: „Oder sie sagen: ‚Ich hab’ mich extra rasiert.‘“ „Sie sagen das scherzhaft, aber da ist schon etwas Wahres dran“, sagt Holm. Manchmal wird es Martina Platte aber auch zu viel: „Wenn sie zu viel Rasierwasser aufgetragen haben und mich umarmen, dann riecht das ganze Auto mindestens für einen Tag nach Rasierwasser.“

Ende April hat Martina Platte ihre Kollegin Rebecca das erste Mal zum Bordbesuch mit auf ein Kreuzfahrtschiff genommen. Holm hatte zuvor schon ein paar Mal bei Martina Platte angefragt. „Erst war keine Saison, dann war eine kleine Saison nach Corona, jetzt ist die zweite Saison, und die ist nicht in voller Fahrt“, sagt Platte. „Für mich war das ein neues, interessantes Erlebnis, vor allem mit so vielen Crewmitgliedern sprechen zu können. Abends war ich dann doch ziemlich müde“, fügt Holm hinzu. „Im Hotelbereich müssen die Leute immer zuerst für Passagiere da sein. Das ist an Deck anders. Und auf Containerschiffen kommen die Arbeit und das Schiff immer zuerst.“

„Ich habe den Eindruck, dass Frauen und Männer an Bord mit uns über andere Dinge reden, als wenn ein männlicher Kollege an Bord ist. Die Frauen fragen, ob wir ihnen Menstruationspads verkaufen können. Oder ein Seemann fragte mich, wie er seiner Freundin einen Antrag machen soll, ob er auf die Knie gehen soll. Es ist vielleicht einfacher, mit mir zu reden. Wie denken Frauen in solchen Situationen?“, sagt Holm. Die Seemänner erlebten häufig, dass ihre Freundinnen oder Frauen in der Heimat sie betrügen, und hätten Angst davor. „Weil ich eine Frau bin, können sie mit mir einfacher über diese Themen reden“, vermutet die Seemannspastorin.

„Die Jungs gehen auch mal fremd, wenn sie unterwegs sind. Es ist kein Wunder, dass so viele Ehen getrennt werden. Aber es ist längst nicht mehr wie früher, dass in jedem Hafen eine andere Frau wartet.“ Sie bemerke insgesamt eine andere Atmosphäre bei der Crew, wenn eine Frau mit in der Messe sitze. „Die Männer fläzen oder rekeln sich nicht.“ – „Wenn eine Frau auf dem Schiff ist, dann ist eine andere, gute Stimmung“, ergänzt Rebecca Holm. „Die Seeleute benutzen dann bei Tisch auch eine andere Umgangssprache. Die Anwesenheit einer Frau hat definitiv einen guten Einfluss auf sie“, sagt Platte.

Diese Texte und Bilder wurden zuerst im „Lassen fallen Anker“ veröffentlicht, dem Magazin der Deutschen Seemannsmission. Mehr unter: https://seemannsmission.org/presse/lass-fallen-anker/

Noch ein seltener Anblick: Frauen in der Seefahrt (Symbolfoto: © iStock / Zero Creatives)

Von Stefanie Langos

Die Interessenvertretung All Aboard Alliance mit Sitz in Kopenhagen hat 115 Frauen befragen lassen und 15 Haupt-Schmerzpunkte („key pain points“) für Frauen auf See identifiziert. Die Interviewten waren weibliche Seeleute aller Ränge und Herkunftsländer, die auf Schiffen bzw. in der maritimen Industrie arbeiten. In der Zusammenfassung der englischsprachigen Studie werden die 15 Punkte in vier Kategorien zusammengefasst.

1️⃣ In der ersten Kategorie geht es vor allem um die Schwierigkeit für Frauen auf See, beruflichen Erfolg zu haben.

So würden sie als weniger kompetent als ihre männlichen Kollegen wahrgenommen und hätten auch nicht den gleichen Zugang zu Weiterbildungen oder Aufgaben an Bord. Überdies stünden sie ständig unter dem Druck, besser als ihre männlichen Kollegen sein zu müssen, um respektiert oder befördert zu werden, so die Forschenden.

2️⃣ Die zweite Kategorie betrifft die sozialen Beziehungen an Bord, die von den Befragten als besonders herausfordernd wahrgenommen werden.

Weibliche Seeleute fühlen sich der Studie zufolge häufig isoliert. Sorgen bereiten ihnen außerdem Gerüchte, Machtmissbrauch sowie sexuelle Belästigungen.

3️⃣ Probleme ergeben sich ferner durch die Art der Anstellung.

In dieser Kategorie wurden zu lang andauernde Einsatzzeiten, fehlende Möglichkeiten der Familienplanung und des Mutterschaftsurlaubs oder sogenannte Küsten-Rotationsprogramme („sea shore rotation programmes“) genannt. Diese führen laut Studie dazu, dass sich viele Frauen zwischen einer Karriere auf See und der Familiengründung entscheiden müssen – und die Entscheidung fällt oft gegen die Arbeit auf See aus. Hinzu komme noch, dass es weiter viele Reedereien gebe, die keine weiblichen Seeleute einstellen wollten.

4️⃣ Die vierte Kategorie betrifft konkrete Arbeitsbedingungen.

Die Befragten nannten den fehlen – den Zugang zu Hygieneprodukten, den Mangel an ausreichend taillierter Arbeitsschutzkleidung etwa bei flammhemmenden Overalls. Auch fehlt meist ein Zugang zu eigenen Umkleideräumen und Sanitäranlagen.

Ziel des Berichts sei es, so fassen es Susanne Justesen und Jus Javornik vom Global Maritime Forum in der Einleitung zusammen, mehr Transparenz und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, mit welchen Problemen Frauen auf See zu kämpfen haben. Eine Karriere auf See müsse inklusiver werden und somit weibliche Seeleute und jeden, der daran interessiert ist, motivieren, diesen Berufsweg zu wählen, fordern sie. Dafür hat die All Aboard Alliance nun seit März in zwei Arbeitsgruppen aus mehr als 60 Seeleuten verschiedener Ränge, leitenden Angestellten und Experten verschiedener Bereiche Maßnahmen entwickelt und diese auf ausgesuchten Schiffen getestet. Vorbedingung war eine durchschnittlich höhere Anzahl weiblicher Offiziere und Besatzungsmitglieder an Bord. Ergebnis war eine Reihe vielversprechender neuer Ideen und Konzepte, die derzeit in eine Richtlinie einfließen und in einer Pilotphase ausprobiert werden.

Dieser Text wurde zuerst im „Lassen fallen Anker“ veröffentlicht, dem Magazin der Deutschen Seemannsmission. Mehr unter: https://seemannsmission.org/presse/lass-fallen-anker/

Screenshot aus dem Video im epd-Artikel

Monatelange Verträge, gefährliche Fahrten, keine gemeinsame Sprache – für Seeleute gibt es viele Probleme an Bord ihrer Schiffe. Die Deutsche Seemannsmission hilft, unterstützt und bietet ein offenes Ohr: in Bremen an 365 Tagen im Jahr, seit 170 Jahren. Für viele Seeleute ist die kirchliche Einrichtung eine wichtige Abwechslung vom harten Schiffsalltag.

Bis das erste Fenster unseres Adventskalenders geöffnet wurde, hatte die NDR-Doku „Die Nordstory: Grüfte, Glocken – Großer Ausblick – Der Michel und sein Drumherum“ bereits über 60.000 Aufrufe aus der Mediathek. Dazu kommen die Klicks bei Youtube, mit denen sich die Nutzer den Michel-Küster, eine Zeitzeugin der Bombennächte, die Bienen im Glockenturm, den Türmer mit Posaune, die für Hochzeiten im Michel begeisterte Pastorin Julia Atze und selbstredend auch den Hauptpastor Alexander Röder in die Stube holen. Wo auch immer sie gerade sind.

In den Kommentaren war zu lesen: „Ein wunderbarer Beitrag.- Oder: „Der Hammer“. Oder: schön das Hamburg so sozial ist, da könnte sich Berlin mal ne große Scheibe von abschneiden. sehr sympathische Menschen“. Oder: „Ich, geborener Hamburger, wohne nun 10.000 km entfernt und bin dank eurer Dokus trotzdem immer wieder „Zuhause“. Und noch einen Dank, dass ihr in diesen unruhigen Zeiten immer wieder zeigt, wieviel Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Nachbarschaft überall im Kleinen existieren.“

Gute Sache

Eben diese Nachbarschaft und das Drumherum fand auch Eingang in die Doku. Dazu gehörte – neben dem Labskaus-Spezialisten Old Commercial Room oder dem Laden Frau Vogel (spezialisiert auf Hunde-Eis) auch das Seemannsheim am Krayenkamp, vis-à vis vom Michel. „Eine Art rettender Anker, der auch preiswerte Unterkünfte für Touristen bietet, die zentral übernachten wollen.“ Eine Besucherin nickt eifrig: „Man unterstütz eine gute Sache“. Denn: Das Haus sei, so die Doku, in die Jahre gekommen und die Einnahmen aus dem Tourismus dienen dazu, die 83 Zimmer in Schuss zu halten. 50 davon sind für Dauerbewohner reserviert: Seeleute aus aller Welt, die hier „ihre zweite Heimat gefunden haben“, so O-Ton Felix Tolle, Geschäftsführer des Seemannsheims: „ Das Tolle hier ist, mit Menschen aus der ganzen Welt zu tun zu haben.“

Kleine Welt

Ein Zeichen für diese im Kleinen gelebte große Globalisierung ist auch das alljährliche Sommerfest. Auch 2024 war es eine „kleine Familienfeier“ – aber nicht nur das. Dieses Jahr stand eine Taufe auf dem Programm, nicht mit Weihwasser, Segen und gewindelten Kleinen, aber Pastor Röder war dennoch dabei. „Das ist für mich gelebte Nachbarschaft“, sagt er und hält eine kurze Rede zur Taufe des Leuchtturm-Bonsais, den ein Seemann in 120 Stunden filigran und naturgetreu zusammengetüftelte.

Seit an Seit

Der seither vom Vorgarten des Seemannsheims aus strahlt. Alexander Röder freut sich: „Ich sehe ihn, wenn mir bei Sitzungen mal langweilig ist.“ So ist er eben, „der bestens vernetzte Geistliche, der sehr weltlich amtliche Beträge von Spendern, Gönnern und Michel-Liebhabern eintreibt“. Und weil er eben weltlich vernetzt ist, weiß er auch, was die Welt und Hamburg am Seemannsheim haben: „Es ist Anlaufstelle und schützender Hafen, eine kleine Welt in der Weite der Welt. Dafür arbeitet die Seemannsmission Tag für Tag und Seite an Seite mit dem Michel.“

(hri)

_____

Auch interessant: Der Artikel „Risse gefährden Turm des Hamburger Michel“ auf nordkirche.de

Der Seemannsfriedhof wird gemeinsam winterfest gemacht

Hamburg, Friedhof Ohlsdorf, Planquadrat Bi 68. Ein sonniger Tag im Oktober. Wer hierher navigiert, findet den Seemannsfriedhof Hamburg. Alljährlich kümmern sich die Hamburger Seemannsmissionen um diesen „Letzten Hafen“, die Gräber von Seeleuten auf dem größten Friedhof Europas. Dieses Jahr waren Auszubildende von MSC Germany, der deutschen Agentur der Reederei MSC Mediterranean Shipping Company, dabei. Sie engagierten sich nicht nur außerhalb des gewohnten Jobs, sondern auch auf besonderem Boden: Die Seemannsmissionen in Hamburg sind vermutlich die einzigen der Welt, die einen eigenen Friedhof besitzen.

Victoria von Grofe, Human Resources, MSC Germany: „Bei der ehrenamtlichen Pflege von Gräbern früherer Seeleute unterstützen zu können, ist MSC Germany als Schifffahrtsunternehmen mit Tradition, eine Ehre und ein Anliegen zugleich. Wir können dazu beitragen, die Erinnerung an die Seeleute zu bewahren und zukünftigen Generationen unsere Werte wir Respekt, Anerkennung und Zusammenhalt weitergeben.“

Begründet wurde der Seemannsfriedhof 1923 von den Seemannsmissionen in Hamburg, dem Verband Deutscher Reeder und dem Verein Hamburger Reeder. Sie sollte den in Hamburg verstorbenen, heimatlosen Seeleuten eine letzte Ruhestätte geben. Sichtbare Zeichen sind ein Hochkreuz und ein 1936 gelegter Stockanker. Die Inschrift auf dem Kissenstein davor lautet: „Unseren Seeleuten”. Die 280 – unabhängig vom Rang der Verstorbenen – einheitlich gestalteten Sandsteinstelen symbolisieren an Land ungewollt das Gemeinsame der Menschen an Bord: Auf hoher See ist man in Gottes Hand. In Ohlsdorf auch. Begraben sind Kapitäne, Reeder und Seeleute. Die Seemannsmissionen ließen die Anlage 1999 um 26 Stellen verkleinern. Seit einiger Zeit erfolgen wieder Beisetzungen.

Die Inschrift auf dem zentralen Gedenkstein zeigt den Wert, den Seeleute für Hamburg haben, wenn geschrieben steht „Unseren Seeleuten“. Hier ist nicht nur eingemeißelt “den“ Seeleuten. Der Friedhof zeigt Flagge, dass es „unsere“ Seeleute waren und sind, die zum Wohlstand Hamburgs beitrugen und beitragen. (hri)

___

Auch interessant: Der Plan des Ohlsdorfer Friedhofs als PDF

Stürmische See (Symbolfoto) (© Rivet Render – Adobe Stock)

Jahre nach dem Untergang der „Scantrader“ begann eine aufwendige Suche nach der Wahrheit. Gerichtsverfahren in Hamburg brachten schockierende Details ans Licht: Überladung, Sicherheitsmängel und eine mögliche Vertuschung. Rechtsmediziner Klaus Püschel und Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher enthüllen im „Hamburger Abendblatt“-Podcast „Dem Tod auf der Spur“ die erschütternden Ergebnisse dieser Ermittlungen.

Zur Podcast-Folge bei Apple Podcast

Lina zusammen mit Seefahrern im Seemannsclub der Seemannsmission Brunsbüttel

Ich habe im Spätsommer 2020 meinen einjährigen Bundesfreiwilligendienst bei der Seemannsmission Brunsbüttel gestartet. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie etwas von der Deutschen Seemannsmission gehört und hatte vorher auch keinen wirklichen Bezug zur Schifffahrt, obwohl ich an der Nordseeküste aufgewachsen bin. Eine Freundin meiner Mutter hatte gehört, dass die Seemannsmission in Brunsbüttel noch Freiwillige sucht und nachdem ich mich über die Seemannsmission generell als auch die Aufgabenbereiche eines „Bufdis“ (Anm. d. Red.: Bundesfreiwilligendiestleistende werden liebevoll als „Bufdis“ bezeichnet) informiert hatte, habe ich mich beworben. Im Gegensatz zu vielen anderen FSJ-Stellen (Anm. d. Red.: FSJ steht für Freiwilliges Soziales Jahr) im sozialen Bereich, haben mich besonders die Vielfalt an Aufgaben und der internationale und interkulturelle Aspekt überzeugt. Ohne eine konkrete Vorahnung, was mich in dem kommenden Jahr erwarten würde, bin ich dann also in das Freiwilligenjahr gestartet – und habe es bis heute nicht bereut.

Vor meinem ersten Besuch and Board eines internationalen Schiffes war ich total aufgeregt. Wir stiegen die Gangway hoch und wurden gleich von der philippinischen Gangway-Wache freundliche begrüßt und ins Schiff gebeten. Dort trafen wir auf einige weitere Crewmitglieder, denen wir unseren neu entwickelten „Bestellkatalog“ präsentierten. Aufgrund der Corona-Pandemie war es den Seeleute nicht gestattet, von Bord zu gehen, sodass wir es uns zu Aufgabe machten, sie bestmöglich mit allen nachgefragten Mitteln wie Sim-Karten, Süßigkeiten, Unterhaltungswaren oder Hygieneprodukte zu versorgen.

Es wurde zu meinem Alltag, täglich auf Menschen aus verschiedensten Kulturen und Herkünften zu treffen, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsam Mittag zu essen, einen Kaffee zu trinken oder sie zu Arztbesuchen zu begleiten und zu unterstützen. Über die Geschichten und Schicksale der Seeleute zu hören, haben meinen Horizont und Sichtweise auf die gesamte Welt geprägt und mir vor allem die Bedeutsamkeit der Schifffahrt für die gesamte Welt nähergebracht. Ich hatte das Gefühl, mit meiner Arbeit wirklich etwas zu erreichen und Gutes zu tun.

Die vielfältigen Aufgabenbereiche haben mich vor Herausforderungen gestellt, durch die ich mich aber unfassbar weiterentwickeln konnte. Und vor allem haben sie mir erheblich für mein zukünftiges Leben geholfen. Nach der Schule sind die meisten jungen Menschen planlos, fühlen sich unsicher und unbeholfen. Da man nun aber Verantwortung tragen musste, dies aber trotzdem in einem sehr angenehmen und entspannten Arbeitsklima, konnte man sich ausprobieren und seine Fähigkeiten auf die Probe stellen: Angefangen bei dem Englisch sprechen, das Begleiten der Seeleute ins Krankenhaus oder Ämter und ausfüllen von Dokumenten, das Organisieren und Verwalten der Unterkünfte, Hauswirtschaft, Verkauf von Dingen in dem Seemannsshop…

Und ein letzter Aspekt: Mich hat der Bundesfreiwilligendienst schließlich zu meinem heutigen Job geführt. Wie gesagt, hatte ich vor dem Bufdi Jahr keine Ahnung über die Schifffahrtsbranche. Während des Jahres, habe ich aber verschiedenste Menschen aus der Branche kennengelernt wie die Seeleute selbst, Kapitäne, Lotsen aber eben auch Schifffahrtskaufleute von Reedereiagenturen. So bin ich auf den Ausbildungsberuf der Schifffahrtskauffrau aufmerksam geworden und habe genau diese Ausbildung auch Anfang des Jahres erfolgreich abgeschlossen. Bis heute arbeite ich in einer Reederei und finde die Schifffahrtsbranche unfassbar interessant. Leider ist das Wissen über die Zusammenhänge und Bedeutung für die Weltwirtschaft kaum verbreitet, wie ich feststellen musste.

Ich bin bis heute immer noch stolz, dass ich durch das freiwillige Jahr einen winzig kleinen Teil beisteuern konnte und denke auch heute noch oft an alte Erlebnisse mit den Seeleuten, die ihr tägliches Leben auf einem Schiff im Meer führen und für die Sorge ihrer Familie auf viele Dinge verzichten. Die meisten Seeleute sind unfassbar zuvorkommend und höflich und freuen sich bereits über kleine Dinge. Das inspiriert einen.

Ich kann jedem jungen Menschen nur zu dem Bundesfreiwilligendienst raten, der Lust hat seinen Horizont zu erweitern und internationale Erfahrungen im eigenen Land zu sammeln. Man geht mit so viel mehr Erfahrungen, persönlicher Stärke und Arbeitserfahrungen aus dem Jahr heraus. Ich persönlich habe mich dann jedenfalls nicht mehr so planlos gefühlt.

Die "Jungs" vorm Seemannsheim am Krayenkamp

Fatboy, Heritage, Softtail. Außergewöhnliche Namen auf dem Hof des Seemannsheims, wo sonst nur – wie gewohnt – der hauseigene VW Caddy steht. Des Rätsels Lösung: Heute parken hier Motorräder der US-Kultmarke Harley-Davidson. Abgestellt haben sie die Westfalen Joachim, Martin, Franz und Ulrich aus Oelde und Stefan aus Berlin. Das sind fünf „Jungs“, allesamt jenseits der 50 und seit Jahren miteinander befreundet. Aber wer „Mopped“ fährt, bleibt jung, for ever young. Die „Jungs“ einen zwei Dinge. Zum einen die Liebe zum Motorrad mit dem satten Sound und dem Lebensgefühl von Freiheit und Abenteuer. Zum zweiten: Die Begeisterung für das Seemannsheim, das sie seit vielen Jahren als Hotel für die Zeit der Hamburg Harley Days buchen. Sie kommen in den Krayenkamp, um hier – vom Bock – abzusteigen.

Krafträder im Kamp

Stefan, der vor 36 Jahren aus dem westfälischen Warendorf nach Berlin zog, steuert eine Heritage „erst“ seit etwas über zehn Jahren von der Haupt- in die schönste Stadt Deutschlands. Das Herz für´s Heim vis à vis vom Michel hat dagegen sein Bruder Joachim schon früher entdeckt. Joachim kommt schon seit 2006 in den Krayenkamp. Irgendwann hatte er im Fernsehen eine Doku über das Seemannsheim gesehen und auf der Rückfahrt von einer Dänemark Tour in die Reiterstadt Warendorf reifte der Plan: Da muss ich hin. Doch damals gab´s noch kein Navi fürs Motorräder. Aber das Denkmal des Hamburger Originals Zitronenjette zeigte den Weg durch das „Gewusel rund um den Michel“ (Stefan). Auch Easy Rider haben es manchmal nicht leicht.

Westfalen im Hotel

Inzwischen sind es zumeist fünf, mal mehr Harley-Fans, die zum alljährlichen Treffen der Harleys Days im Krayenkamp eintrudeln: „Es gibt zwar immer wenige, die über den Lärm meckern. Aber insgesamt ist es eine tolle Veranstaltung für Hamburg, sehr friedlich“, sagt Stefan. Nie würde er von Lärm reden. Denn Harleys machen keinen Krach nur Sound. Und die Fahrer sind zwar in Leder, aber zahm und zuweilen auch betulich, gesettelt sagt man heute. Es sind Handwerker, Techniker oder Unternehmer, die für Harley (und Heim) schwärmen und dafür von Zuhause ausschwärmen. Das ist Vorsprung durch Kult. Auch die Tochter unseres Freundes Axel (Marie, s. Foto) war schon auf eigener Harley mit auf Tour. Stefan: „In Hamburg fängt für uns die Harley-Saison erst richtig an. Das ist jedes Jahr Ende Juni ein Highlight.“ Dabei pflegt die Herrenrunde jede Menge Rituale.

Rituale auf Tour

Bei der Anfahrt zur „Tour d´ Harley“ cruisen die Westfalen und der Berliner über die Köhlbrandbrücke („Hoffentlich bleibt sie Euch erhalten) zunächst zur Tunnelstraße. Hier treffen sie sich: In der Veddeler Fischgaststätte mit Bratfisch und Astra. „Der Laden passt einfach.“ Dann geht’s von der Veddel in den Krayenkamp. Ist das Zweirad abgestellt, gibt es zuerst ein Bier oder einen Kaffee auf den Stufen vor dem Seemannsheim „Das ist so und wird so bleiben“.

Zu den regelmäßigen Ausfahrten gehört auch ein Ausflug die Elbchaussee herunter mit einer Pause bei Kaffee und Kuchen an der Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm-Höft im neuen Schulauer Fährhaus. Selbstredend wird während der Tage in Hamburg gependelt zwischen der Reeperbahn und den Großmarkthallen als Hauptveranstaltungsorte der Hamburger Harley-Days. Und weil sie jedes Jahr so verlässlich eintreffen wie die Schwalben, kennt man sich. Sind die Harley-Days vorbei, reservieren die Jungs schon für das nächste Jahr. Das hat Tradition – aus gutem Grund. Denn:

Als Unternehmensberater für mittelständische Firmen kommt der 60-Jährige Stefan herum – auch ohne Helm und Lederkombi. „Ich kenne viele Hotels. Aber sowas wie das Seemannsheim ist einmalig. Andere Häuser haben Glamour und Chrom. Das Seemannsheim hat Charme und Charakter. Eine Unterkunft mit Herz und Atmosphäre, die es sonst nirgendwo gibt, auch nicht für viel Geld. Und das Frühstück und das Essen sind mega. Auch die Jungs und Mädels am Empfang und in der Küche.“

Landratten in Hamburg

Dabei haben die Westfalen sonst nicht viel mit Seefahrt zu tun. „Wir sind Landratten. In Oelde und Warendorf gibt es Pferde, aber keine Schiffe. Und in Berlin haben wir nur Wannsee, Spree und Krumme Lanke, sagt Stefan geradeheraus. Man merkt, wie er im Kopf die knappe „Seh-Meile“ vom Heim zum Hafen wandert. Doch auch Landratten wie Stefan sind gefeit gegen Klischees vom Seemann mit der tätowierten Braut auf dem spinatdicken Popeye-Arm und anderen Bräuten in jedem Hafen. „Wenn wir im Seemannsheim sind, plaudern wir mit dem einen oder anderen. Man kennt sich. Einer erzählte von Einsamkeit an Bord – und ein anderer, dass er seit Jahren nicht in der Heimat war.“ Und so wissen sie: „Der Job auf dem Schiff ist knochenhart. Das verklärte Bild vom Matrosen, der wehmütig in den Sonnenuntergang schaut, ist eine Erfindung von Medienschaffenden. Mit Easy Sailor Romantik haben Seeleute nichts zu tun.“

Eierköm im Gepäck

So ganz aber können sich auch Westfalen nicht von Legenden und Mythen freimachen. Jedes Jahr – auch das ein guter Brauch – schnappen sie sich eine Flasche Eierlikör, die eine kleine westfälische Bauernhof-Destille herstellt. Mit dem Eierköm machen sie sich dann auf zum Hotel Atlantik an der Alster. Hier im Hotel gibt’s Kaffee und Kuchen, in voller Leder-Montur. Und die Flasche Eierlikör wird hier abgegeben – für Udo Lindenberg, als Mitbringsel auch aus dessen westfälischer Heimat. (hri)

Weitere Information zum Seemannsheim am Krayenkamp finden Sie auf www.seemannsheim.hamburg.

Mit dem Rolling Store kommen Amanda Heinemeyer, Malena Renke und Anna Schneider an Bord (Foto: privat)

Amanda Heinemeyer (20), Anna Schneider (19) und Malena Renke (20), die seit Sommer 2023 einen Internationalen Jugend Freiwilligendienst (IJFD) bei der Deutschen Seemannsmission in Antwerpen absolvieren, berichten von ihren Erfahrungen.

Wir konnten bisher überwiegend positive Erfahrungen in der Arbeit mit Seefahrern sammeln. Wenn wir Schiffe besuchen, sind Seeleute meist glücklich, uns zu sehen. Obwohl nicht immer klar ist, ob das so ist, weil wir junge Frauen sind oder weil wir ihnen den Bus-Service

anbieten bzw. den Seemannsclub vorstellen. Mehr als einmal haben wir den Kommentar gehört, dass Seeleute nur zum Club kämen, wenn wir auch dort sein würden. Oder wir wurden gefragt, ob wir uns privat treffen könnten. Unsere Erfahrungen als junge Frauen weichen teils sehr deutlich von denen männlicher Kollegen ab.

Als wir zu Beginn unseres IJFD Sicherheitsschuhe kaufen wollten, stellten wir fest, dass es kaum Modelle für Frauen gab, die zudem teurer waren. Uns ist die mangelnde Hygiene der Toiletten im Hafen aufgefallen. Abgesehen von den Toiletten in den Security-Gebäuden, die

nicht für uns bestimmt sind, gibt es nur vereinzelt Toilettenhäuschen. Was kein Problem ist, solange Frauen nicht ihre Tage haben. Seefahrer neigen dazu, uns Frauen Rucksäcke und Kisten abzunehmen, weil sie zuvorkommend sein wollen oder denken, wir seien nicht stark genug. Häufig sind sie überrascht, dass wir so große Autos selbst fahren dürfen.

Bei den Besuchen werden uns oft Touren durchs Schiff ermöglicht. Auch Getränke und Essen werden uns angeboten. Wir wundern uns jedes Mal, wenn Seeleute befürchten, dass wir Europäer kein asiatisches Essen mögen. Teils werden wir zum Essen in die Messe für Offiziere eingeladen. Selbst wenn wir dieses Angebot manchmal ablehnen müssen, wird teils mit sehr viel Nachdruck versucht, uns zu überreden, damit wir etwas länger bleiben. Insgesamt werden wir während der Schiffsbesuche und der Abende im Seemannsclub sehr viel von Seeleuten bemuttert und verwöhnt. Bei männlichen Kollegen ist das nicht immer so.

Bei Besuchen an Bord oder abends im Seemannsclub wollen die Seefahrer öfter mit uns Fotos „als Souvenir“ machen. Durch die Präsenz auf Social Media sind wir auf diese Weise „berühmt“ geworden, so dass uns viele Seeleute erkennen und darauf im Seemannsclub ansprechen. Normalerweise ist es schön, so die Dankbarkeit zu sehen, manchmal geht dies aber auch etwas zu weit, wenn die Seeleute uns beim Posen zu nahe kommen, indem sie uns ungefragt den Arm um die Schulter legen wollen. Auch kommt es vereinzelt zu komischen Situationen, wenn einige Seefahrer nach etwas zu intimen Gesten fragen, wie uns einen Kuss auf die Wange zu geben.

Auf Schiffen wurde uns schon Süßes oder Blumen mitgegeben, oder es wurden Briefe im Seemannsclub für uns hinterlassen. Was auf den ersten Blick sehr nett erscheint, wird manchmal etwas gruselig, wenn man bedenkt, dass wir die Männer nicht kennen und diese meistens auch noch älter sind. Nicht selten wird nach unserem Alter oder privaten Kontaktdaten gefragt, wobei dies meist nur scherzhaft, manchmal aber aufdringlich ist. Das geht bis zu dem Punkt, dass wir Ausreden erfinden und sogar ein (ausgedachter) fester Freund nicht von weiteren Fragen abhält.

Generell kommen von den älteren Seeleuten häufiger Kommentare, dass ihre jungen Kollegen Singles seien. Sie probieren, uns zu verkuppeln, wenn wir nicht vorher sagen, dass wir in einer Beziehung sind. Dies kann spaßig gemeint sein, aber es wird trotzdem schnell unangenehm. Es ist einmal vorgekommen, dass wir einen Verehrer an Bord eines Schiffes getroffen haben. Wir waren etwas eingeschüchtert, als er uns auf seine Briefe ansprach. Das war so aufdringlich, dass wir möglichst schnell das Schiff verlassen haben. Nicht zuletzt deswegen fühlen wir uns gezwungen, selbst im Hochsommer möglichst hochgeschlossene Kleidung zu tragen, um unangebrachten Blicken zu entgehen.

Die Schiffsbesuche weichen deutlich voneinander ab, wenn wir mit einem männlichen Kollegen unterwegs sind, denn dann wandert alle Aufmerksamkeit zu diesem, obwohl wir diejenigen sind, die das Gespräch führen. Besonders beim Rolling Store ist dies auffällig, wenn das Geld nicht an uns – die wir an der Kasse sitzen –, sondern an den Kollegen gegeben wird. Auch wenn wir uns bei den Schiffs- besuchen und in Gesellschaft der Seefahrer noch nie unsicher gefühlt haben, sind wir froh, immer mindestens zu zweit unterwegs zu sein, es macht auch mehr Spaß. Wenn wir anderen Frauen an Bord begegnen, fühlen diese sich in unserer Anwesenheit meistens ebenfalls wohler.

Man merkt im Hafen, dass dieser zwar nicht unbedingt für Frauen ausgelegt ist, uns aber Seefahrer sehr herzlich aufnehmen und ihr Bestes geben, uns einen angenehmen Besuch zu ermöglichen. Auch wenn bei verschiedenen Nationalitäten Sexismus vorhanden ist – sei dies auch nur unterbewusst –, ist dieser nicht immer negativ, sondern für uns auch häufig positiv konnotiert. Dabei ist uns bewusst, dass in fremden Kulturen das Frauenbild anders geprägt ist, weshalb wir die ungleiche Behandlung ein Stück weit nachvollziehen können. Insgesamt bietet so ein internationales Umfeld für uns sehr viele interessante Begegnungen und Erfahrungen.

Diese Texte und Bilder wurden zuerst im „Lassen fallen Anker“ veröffentlicht, dem Magazin der Deutschen Seemannsmission. Mehr unter: https://seemannsmission.org/presse/lass-fallen-anker/

Durch die Verdichtung der Arbeit auf Schiffen ist jeder fünfte Seemann (21 Prozent) gefährdet durch Stress sowie mental beeinträchtigt, wenn er länger ohne Landgang ist; jeder sechste (16 Prozent) zeigt psychosoziale Belastungen wie Burnout, Müdigkeit, Unruhe. Auf der anderen Seite: 98 Prozent fühlen sich an Bord gut oder sehr gut. Das zeigt eine Studie der Seemannsmission Hamburg-Harburg zum „Landgang von Seeleuten in Zeiten von Covid 19“ im Herbst 2022.

Befragt wurden 207 Seeleute, primär auf Container-Schiffen (67 Prozent), zwei Drittel sind älter als 30 Jahre; die Hälfte stammt von den Philippinen, jeder fünfte aus Indien. Über ein Drittel ist „officer“ oder „engineer“; zwei Drittel zählen zur Mannschaft.

Arbeitswirklichkeit

Ziel der Studie war, die Seeleute am Arbeitsplatz direkt aber auch außerhalb ihrer Arbeitswirklichkeit zu erreichen.“ Dabei gibt ein Ergebnis eventuell Grund zur Entwarnung. Neun von zehn Seeleuten ist Landgang wieder grundsätzlich gestattet, nachdem die Pandemie diesen weitgehend unmöglich gemacht hatte. Heute sind es noch zehn Prozent, denen der Landgang verwehrt wird. Dabei ist dieser psychologisch besonders wichtig. Wenn Landgang verwehrt wird, ist das Argument oft, die Sicherheit des Schiffes sei gefährdet. In diesen Fällen aber wird gegen die Maritime Labour Convention verstoßen. Wenn überhaupt, darf nur der Kapitän ein Verbot aussprechen, und zwar nur einmalig nach Lage der Dinge. Es darf keine generelle Politik der Reederei sein.

Landgang

Dabei votiert die Mehrheit der Befragten (86 Prozent) pro Landgang. Wer das Schiff verlässt, will nicht nur einkaufen oder chillen. Er tankt auch mental auf und erhöht seine Stressresistenz. Das ist gut für das Schiff und im Interesse der Reeder. Mindestens einmal im Monat sollte daher Landgang auf dem Dienstplan stehen. Die Realität sieht anders aus. Zwar gab die Hälfte an, im letzten Monat (vor Befragung) einmal von Bord gewesen zu sein. Jeder Fünfte (21 Prozent) hatte Landurlaub in den vergangenen zwei bis sechs Monaten, 14 Prozent gaben an, ihr letzter Landgang liegt mehr als 11 Monate zurück. Dieses Defizit wird kritisiert, führt aber nicht zu Spannungen an Bord, so 94 Prozent der Befragten: „Mobbing hat an Bord nichts zu suchen“. Die Studie weit u.a. aus, dass sich meisten Seeleute „gut fühlen“. Diese Selbsteinschätzung kann sich durchaus von der Bewertung eines Jobs an Land unterscheiden.

Kultur, Alter, Religion, Borddisziplin, männliches Rollenbild oder Hierarchie prägen Leben und Job auf See anders als an Land“. Diese Umfeldbedingungen steuern auch die Selbstwahrnehmung: 1 Prozent der Befragten taxiert seine „mentale Kraft“ als schwach, 18 Prozent fühlt sich „average“, 65 Prozent „strong“, jeder zehnte nennt sogar „heroic“. Eine mögliche Interpretation: Die spezifischen Belastungen und Erfahrungen im maritimen Leben können dem einzelnen Seemann helfen, schwierige Situationen besser als andere zu ertragen – auch weil er häufiger als Landmenschen Diversität und Toleranz erlebt. (hri)

Rettungsring (© janvier – Adobe Stock)

- Wir machen Besuche an Bord. Dafür brauchen wir Zeit, Personal und Fahrzeuge. Wichtig ist, dass jemand an Bord kommt, der sich für die Seeleute als Menschen interessiert.

- Wir ermöglichen „Erste Hilfe für die Seele“. Die Psychosoziale Notfallversorgung hilft nach belastenden Ereignissen.

- Der sichere Chat dsm.care hilft Seeleuten, die jemanden zum Reden brauchen oder ernste Probleme haben. Server und Software dafür kosten Geld.

- Wir bieten Schutzraum und soziale Räume für Seeleute, die monatelang auf dem Meer unterwegs sind: Clubs und Unterkünfte.

- Wir können Seeleuten in einer Notsituation helfen.

- Wir bilden Ehrenamtliche aus, um Seefahrer zu unterstützen.

- Freiwilligenarbeit für junge Menschen: Mehr als 40 Stellen für Bundesfreiwillige und ein Freiwilliges Soziales Jahr stehen im In- und im Ausland bereit. Das Auslandsjahr bei der Seemannsmission erfordert keine Zuzahlung.

- Wir verteilen Weihnachtsgeschenke an Seeleute (die ihrerseits dafür sorgen, dass Geschenke zum Fest aus der Ferne zu uns kommen).

HELFEN ist auf verschiedene Weise möglich:

- Geldspenden aufs Spendenkonto.

- Geldspenden anlässlich privater oder beruflicher Jubiläen, Trauungen oder Konfirmationen.

- Geldspenden bei traurigen Anlässen: statt Kränzen bei der Trauerfeier oder als eigene Sammlung.

- Bleibendes bewirken: Ein Testament oder ein Vermächtnis ist möglich. Wenn Sie hierbei Hilfe benötigen, sprechen Sie uns gern an.

- Kirchengemeinden können Kollekten für die Seemannsmission sammeln.

- Für Ihr ehrenamtliches Engagement können wir vielleicht passgenau einen Ort und eine Zeit finden

WOFÜR wir Ihre Unterstützung verwenden:

- Wir schenken einem Seemann in einer Notsituation eine SIM-Karte, damit er mit Familie und Freunden sprechen kann (15 Euro)

- Seeleute freuen sich über einen Basketball an Bord (25 Euro).

- Bordbesuch in Rotterdam mit 80 Kilometer Fahrtweg(30 Euro Fahrtkosten).

- Strandausflug mit Seeleuten (60 Euro).

- Ein philippinischer Seemann liegt im Krankenhaus. Wir besuchen ihn, besorgen Kleidung, eine SIM-Karte und landestypisches Essen (80 Euro).

- Für unsere Notfallseelsorge können wir weitere Mitarbeitende in zweiwöchigen Kursen ausbilden (600 Euro pro Kopf und Woche).

- Wir richten eine neue Station ein – in einem Hafen, in dem es noch keine Unterstützung für Seeleute gibt (100 000 Euro pro Jahr).

5 GRÜNDE, warum Schenken glücklich macht

- 1. Geben macht glücklich:

Menschen, die anderen etwas schenken, erleben positive Gefühle, unabhängig davon, wie hoch ein Geldbetrag oder der Wert eines Geschenks ist. Auch ehrenamtliches Engagement macht glücklich! - 2. Geben ist gut für den Körper

Bei Menschen, die gern geben, schüttet das Gehirn Endorphine aus, unter anderem Oxytocin. Damit wird das Belohnungszentrum des Gehirns aktiviert. Wissenschaftlich wird dieser Vorgang als „helper’s high“ bezeichnet. Menschen, die regelmäßig helfen, leiden seltener an Depressionen und Bluthochdruck. - 3. Geben erzeugt Dankbarkeit

Menschen, die Dankbarkeit erfahren, nehmen das Leben positiver wahr. Dankbarkeit motiviert, optimistischer in die Welt zu blicken. - 4. Geben stärkt soziale Bindungen

Menschen, die geben, bekommen oft etwas zurück: einen Dank, ein Lächeln. Geben stärkt soziale Bindungen und erzeugt Vertrauen. Damit steigt die Zufriedenheit. - 5. Geben steckt an

Eigenes Geben kann andere inspirieren, ebenfalls Gutes zu tun.

***

Melden Sie sich noch heute für den Newsletter der Seemannsmission Brunsbüttel an oder spenden Sie für den guten Zweck.

***

Kanaleinfahrt Schleuse Brunsbüttel

Ihre Arbeitszeiten kennen keine Nachtruhe oder Feiertage. Rund um die Uhr sorgen die Lotsen auf dem Nord-Ostsee-Kanal dafür, dass Schiffe die Wasserstraße durchqueren können. Sie gehen in den Schleusen oder bei voller Fahrt an Bord und lotsen die Schiffe durch die Enge des Kanals. Ihr Job stellt sie vor große Herausforderungen. Die Sturmflut im Oktober 2023 hat wichtige Infrastruktur beschädigt, wegen Bauarbeiten müssen die Schiffe im Kanal langsamer fahren. Und dann fehlt auch noch der Nachwuchs.

Ein Mini-Containerschiff aus Klemmbausteinen (© janaspychalski.com)

Im Nationalsozialismus geriet der christliche Charakter der Seemannsmission unter ideologischen Druck: Der „Zweckverband Deutsche Evangelische Seemannsmission“ fügte sich zwar ein in die Vereine der Inneren Mission. Die Arbeit der Seemannsmission setzte jedoch während des Kriegs aus. Nach Kriegsende waren viele Häuser zerstört oder dienten anderen Zwecken. Auch fehlte die Notwendigkeit der Fürsorge, da die Handelsflotte durch Kriegsverluste und Ablieferungen an Alliierte klein war und die Zahl der aus Internierung oder Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Seeleute nur langsam wuchs. Das änderte sich mit dem Wirtschaftswunder in den 50er Jahren.

Wirtschaftswunder

Die Vereine als Träger der Seemannsmission organisierten sich in Nachkriegsdeutschland neu im Zweckverband „Deutsche Seemannsmission e.V.“ in Bremen. Der Bedarf wuchs analog zum Wachstum der deutschen Industrieproduktion – und des Außenhandels. Die deutsche Seefahrt erreichte 1970 einen Höchststand ihrer Nachkriegskonjunktur: Unter deutscher Flagge fahren 56.441 Seeleute. Entsprechend groß war die Nachfrage nach Betten und Betreuung in Seemannsheimen – mit einem Unterschied zu früher. Bisher lag der Fokus auf deutsche Seeleute. Das änderte sich.

Denn: Der weltumspannende Handel erfasste auch die Beschäftigung – bevor von Globalisierung die Rede war. In der Folge stieg die internationale Herkunft der Seeleute – gleichzeitig sank sukzessive deren Zahl. Die Deutsche Seemannsmission reagierte und konzipierte das Format des Internationalen Seemannsclubs, etwa den Duckdalben in Hamburg oder Welcome in Bremerhaven. Diese Einrichtungen stehen für jeden ohne Einschränkung offen, ungeachtet des religiösen Bekenntnisses, ethnischer Zugehörigkeit oder Nationalität. Auf internationaler Ebene vernetzen sich die Seemannsmissionen 1968 in der „International Christian Maritime Association“, ICMA.

Containerisierung

Zäsuren in der (see-)wirtschaftlichen Entwicklung bedeuten Ölkrise, Containerisierung, Dollarverfall, Werften Krise. Die Zahl der westdeutschen Seeleute sinkt seit 1972 bis 1988 auf 14.000, Anfang des neuen Jahrtausends sind es knapp über 9.000. Die ökonomischen Bedingungen forcieren zudem den strukturellen Wandel, der sich durch Ausflaggung, Zweitregister aber auch durch Hochtechnisierung und Verkleinerung der Crews kenntlich macht. Nun kommt den Seemannsheimen auch die Aufgabe zu, Seeleute im Übergang in einen neuen Beruf zu betreuen. Auf der anderen Seite werden Besatzungsmitglieder aus Niedriglohnländern zum Bordeinsatz nach Hamburg eingeflogen- auch ihnen bieten die Seemannsheime Übernachtung. Erst Ende der 90er Jahre sinkt die Nachfrage der Seeleute nach Übernachtungen. Die Zahl der deutschen Seeleute geht zurück und Besatzungen aus Nicht-EU-Staaten haben nach dem Schengener Abkommen kein Bleiberecht in Deutschland mehr.

Globalisierung

Das Seemannsheim am Krayenkamp betreut noch 1970 fast nur deutsche Seeleute. Die meisten Ausländer stammen aus Österreich. Bereits in den 80er Jahren sind im Jahresschnitt Seeleute aus 60 Nationen im Krayenkamp, aus der Türkei, von den Philippinen, aus Indonesien, von den Kap Verden, Spanien, Ghana, Burkina Faso, aus Indien, Pakistan. Mit dem Ende des kalten Krieges kommen Seeleute aus Russland oder der Ukraine hinzu. Sie arbeiten als Mannschaft, während Schiffsoffiziere meist aus dem Land der Reederei oder des Flaggenstaates kommen. Für die Seeleute heißt das: Weniger Kommunikation, mehr Isolation und Vereinsamung.

Anfang der 1990er Jahre bleiben im Seemannsheim zum ersten Mal Betten frei. 1996 öffnet sich 1996 das Haus für die ersten Touristen. Einen noch weitergehenden Strukturwandel der maritimen Wirtschaft und der Aufgaben eines Seemannsheims bedeutet der Einsatz des Containers. Anfang der siebziger Jahre wird der Container zum hocheffizienten Transportformat des Welthandels: Mit Folgen für die Crews. Auf einem Stückgutfrachter in großer Fahrt arbeiten etwa 40 Besatzungsmitglieder. Ein Containerschiff ersetzt vier konventionelle Frachter und fährt mit 12 bis 20 Mann. Der quantitative Wandel setzt sich auch qualitativ um. Das Schlüsselwort heißt: Mehrzweckeinsatz. Bisher differenzieren sich die traditionellen Berufe an Bord in Decksdienst, Maschinendienst und Bedienung. Der Mehrzweckeinsatz verschmilzt nun die historischen Gegensätze von Deck und Maschine. Die Arbeit für den Einzelnen wird komplexer. Die Belastung durch verdichtete Arbeit wird höher. Die Containerisierung der Stückgutverkehre und die Automatisierung der Umschlageinrichtungen führen zudem zu extrem kurzen Hafenliegezeiten – und damit zu einer Nachfrage nach hochverdichteter Betreuung in einem Seemannsheim für aktive Seeleute. (hri)

Logo der Deutschen Seemannsmission an der Eingangstür vom Brunsbütteler Seemannsclub

Wir möchten gerne wissen, wie Ihnen der Maritime Adventskalender 2024 gefallen hat.

Sagen Sie uns anonym Ihre Meinung über unser Feedbackformular.

Vielen Dank!

Ihre Herausgeber

Seemannsheim in Altona • Seemannsheim in Krayenkamp • Seemannsmission Brunsbüttel

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Seemannsmission,

während die Welt in festlichem Glanz erstrahlt und die Vorfreude auf Weihnachten in den Herzen der Menschen pulsiert, gibt es Orte, an denen diese Freude oft nicht zu spüren ist. An Bord der Schiffe, weit entfernt von Familie und Heimat, verbringen viele Seeleute die Feiertage an Bord. Sie stehen vor der Herausforderung, den Stress und die Einsamkeit zu überwinden, während ihre Gedanken bei den Lieben zurück an Land wandern.

Mit Ihrer Hilfe können wir viel bewirken: Sie ermöglichen es uns, ein Stück Weihnachten an Bord zu bringen. Wir bieten Gemeinschaft und Trost, laden Seeleute zu Weihnachtsfeiern ein und versorgen sie mit kleinen Geschenken und Leckereien. Jedes Päckchen, das wir zusammenstellen, trägt die Botschaft der Solidarität und der Nächstenliebe über das Wasser hinweg.

Sie wissen es vielleicht: Unsere Bordbesuche sind nach wie vor das wichtigste Mittel, um Seeleuten intensiv zu begegnen. Landgang ist oft nicht möglich: Die Liegezeiten der Schiffe sind kurz, die Wege „in die Stadt“ oft weit. Der Einkauf von persönlichen Gegenständen, z. B. des selbst ausgesuchten Duschgels oder der Lieblingsschokolade, kann dann nicht stattfinden.

Unser gemütlicher Club als Ort der Erholung, der Begegnung, des Austausches und des kleinen Einkaufes ist manchmal weit weg – selbst, wenn die Kaikante in Sichtweite liegt.

Stellen Sie sich die strahlenden Augen eines Seemanns vor, der an einem grauen Tag ein kleines Päckchen öffnet, das mit Liebe und Hoffnung gefüllt ist. Ihre Unterstützung macht solche Momente möglich und schenkt den Seeleuten das Gefühl, dass sie nicht vergessen sind, selbst wenn sie Hunderte oder Tausende von Kilometern von ihrer Heimat entfernt sind.

Jeder Beitrag ist wertvoll und bringt Licht in das Leben der Seeleute bei uns auf der Elbe, auf dem Nord-Ostsee-Kanal und auf den Meeren dieser Welt.

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Großzügigkeit und Ihr Engagement. Lassen Sie uns gemeinsam Hoffnung und Freude verbreiten.

Zünden Sie gern eine Kerze für Seeleute und alle anderen, die nicht mit der Familie feiern können, an!

Für das Team der Seemannsmission Brunsbüttel

Anja Brandenburger-Meier

Seemannsdiakonin

Leon Meier

Seemannsdiakon

Logo der Deutschen Seemannsmission an der Eingangstür vom Brunsbütteler Seemannsclub

Wir möchten gerne wissen, wie Ihnen der Maritime Adventskalender 2024 gefallen hat.

Sagen Sie uns anonym Ihre Meinung über unser Feedbackformular.

Vielen Dank!

Ihre Herausgeber

Seemannsheim in Altona • Seemannsheim in Krayenkamp • Seemannsmission Brunsbüttel

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Seemannsmission,

während die Welt in festlichem Glanz erstrahlt und die Vorfreude auf Weihnachten in den Herzen der Menschen pulsiert, gibt es Orte, an denen diese Freude oft nicht zu spüren ist. An Bord der Schiffe, weit entfernt von Familie und Heimat, verbringen viele Seeleute die Feiertage an Bord. Sie stehen vor der Herausforderung, den Stress und die Einsamkeit zu überwinden, während ihre Gedanken bei den Lieben zurück an Land wandern.

Mit Ihrer Hilfe können wir viel bewirken: Sie ermöglichen es uns, ein Stück Weihnachten an Bord zu bringen. Wir bieten Gemeinschaft und Trost, laden Seeleute zu Weihnachtsfeiern ein und versorgen sie mit kleinen Geschenken und Leckereien. Jedes Päckchen, das wir zusammenstellen, trägt die Botschaft der Solidarität und der Nächstenliebe über das Wasser hinweg.

Sie wissen es vielleicht: Unsere Bordbesuche sind nach wie vor das wichtigste Mittel, um Seeleuten intensiv zu begegnen. Landgang ist oft nicht möglich: Die Liegezeiten der Schiffe sind kurz, die Wege „in die Stadt“ oft weit. Der Einkauf von persönlichen Gegenständen, z. B. des selbst ausgesuchten Duschgels oder der Lieblingsschokolade, kann dann nicht stattfinden.

Unser gemütlicher Club als Ort der Erholung, der Begegnung, des Austausches und des kleinen Einkaufes ist manchmal weit weg – selbst, wenn die Kaikante in Sichtweite liegt.

Stellen Sie sich die strahlenden Augen eines Seemanns vor, der an einem grauen Tag ein kleines Päckchen öffnet, das mit Liebe und Hoffnung gefüllt ist. Ihre Unterstützung macht solche Momente möglich und schenkt den Seeleuten das Gefühl, dass sie nicht vergessen sind, selbst wenn sie Hunderte oder Tausende von Kilometern von ihrer Heimat entfernt sind.

Jeder Beitrag ist wertvoll und bringt Licht in das Leben der Seeleute bei uns auf der Elbe, auf dem Nord-Ostsee-Kanal und auf den Meeren dieser Welt.

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Großzügigkeit und Ihr Engagement. Lassen Sie uns gemeinsam Hoffnung und Freude verbreiten.

Zünden Sie gern eine Kerze für Seeleute und alle anderen, die nicht mit der Familie feiern können, an!

Für das Team der Seemannsmission Brunsbüttel

Anja Brandenburger-Meier

Seemannsdiakonin

Leon Meier

Seemannsdiakon

Logo der Deutschen Seemannsmission an der Eingangstür vom Brunsbütteler Seemannsclub

Wir möchten gerne wissen, wie Ihnen der Maritime Adventskalender 2024 gefallen hat.

Sagen Sie uns anonym Ihre Meinung über unser Feedbackformular.

Vielen Dank!

Ihre Herausgeber

Seemannsheim in Altona • Seemannsheim in Krayenkamp • Seemannsmission Brunsbüttel

Ein Mini-Containerschiff aus Klemmbausteinen (© janaspychalski.com)

An Heiligabend werden von 20.00 bis 22.00 Uhr auf NDR Info Grüße an die Seeleute in aller Welt gesendet.

Und das auf den unterschiedlichsten Kanälen und technischen Wegen, so dass die Grüße und Botschaften auch garantiert auf allen sieben Weltmeeren empfangen werden können.

Die Livestreams der Sendung finden Sie hier: NDR Info und NDR Info Spezial

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Sendung über die NDR Radio-App zu hören.

NDR Info ist außerdem über UKW, DAB+ und DVB-S Radio zu empfangen, NDR Info Spezial lediglich über DAB+ und DVB-S Radio.

Damit alle Besatzungen an Bord – auf den Meeren oder in den Häfen – die Traditionssendung empfangen können, hat der NDR Hörfunk eigens Kurzwellen-Frequenzen angemietet:

In der Zeit von 18 bis 21 Uhr UTC (19 bis 22 Uhr MEZ) sendet die Kurzwelle über folgende Frequenzen (UTC ist die Abkürzung für die koordinierte Weltzeit, Universal Time Coordinated):

„Gruß an Bord“ via Kurzwelle

- 15770 kHz / Atlantik – Nordwest

- 13830 kHz / Atlantik – Süd

- 6030 kHz / Atlantik- Nordost

- 9635 kHz / Indischer Ozean

- 11650 kHz / Atlantik /Indischer Ozean /(Südafrika)

- 6080 kHz / Europa

Mehr Informationen zur Sendung auf: https://www.ndr.de/nachrichten/info/veranstaltungen/Gruss-an-Bord-2024-Weihnachts-Botschaften-fuer-Seeleute-,grussanbord690.html

Die MS Europa auf See (© Hapag-Lloyd Cruises)

Mittlerweile eine gute Tradition: der Hamburger Anbieter für Luxus- und Expeditionskreuzfahrten Hapag-Lloyd Cruises spendet den Hauptpreis, den der Maritime Adventskalender 2024 der Seemannsmissionen in Hamburg und Brunsbüttel bereithält.

Seit nunmehr 14 Jahren wird der Maritime Adventskalender der Seemannsmissionen in Hamburg und Brunsbüttel aufgelegt. Damals, 2010, begründete er eine gute Tradition, maritime Unternehmen als Sponsoren für die mit dem Kalender verbundene Benefiz-Verlosung zu gewinnen. Inzwischen ist es gleichsam ein fester Bestandteil, dass Hapag-Lloyd Cruises den Hauptpreis zur Verfügung stellt. Seit einigen Jahren steht an der Spitze der inzwischen etwa 600 Gewinne eine Luxusreise auf einem Schiff der Flotte von Hapag-Lloyd Cruises, die jüngst erneut vom Insight Guides Cruising & Cruise Ships 2025 zur besten Flotte der Welt gekürt wurde.

“Auch in diesem Jahr ist es uns eine Herzensangelegenheit, Partner zu unterstützen, die sich engagiert für das Wohl der Crewmitglieder einsetzen. Für die wertvolle Zusammenarbeit und das Engagement der Seemannsmissionen sprechen wir unseren besonderen Dank aus. Wir freuen uns darauf, die Gewinner des Hauptpreises des Maritimen Adventskalenders an Bord der EUROPA willkommen zu heißen“, so Isolde Susset, Managing Director von Hapag-Lloyd Cruises.

Hapag-Lloyd Cruises beschreibt die Reise so:

„Im Rahmen einer 16-tägigen Reise an Bord der EUROPA erwartet die Gäste eine exklusive Reise im Wert von etwa 13.000 Euro, die vom 24.10. bis zum 9.11.2025 von Hamburg bis zur Kanareninsel Teneriffa führt. Die Gewinner entdecken einzigartige Destinationen, darunter die malerische Altstadt Antwerpens und das politische Zentrum der EU in Brüssel. Sie passieren die Küsten Englands und legen in Portsmouth an – ideal für Ausflüge nach London oder zum historischen Stonehenge. Weiter geht es über das charmante normannische Honfleur und das baskische Bilbao mit dem weltberühmten Guggenheim-Museum bis zur galicischen Stadt La Coruña und nach Porto, der portugiesischen Stadt am Meer. Ein weiterer Stopp erwartet die Gäste in Cádiz, bevor die EUROPA die Straße von Gibraltar durchquert und das exotische Tanger in Marokko anläuft, wo die Medina und die lebendigen Souks faszinierende Einblicke in die Kultur des Landes bieten. Nach rund 500 Seemeilen von Marokko aus erreicht das kleine Luxusschiff Schiff schließlich Teneriffa. Von dort aus geht es zurück Richtung Elbe.“

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir sie leider nicht verlinken, da wir sonst Gefahr laufen, unsere Gemeinnützigkeit zu verlieren.